はじめに|流行語は“時代の鏡”

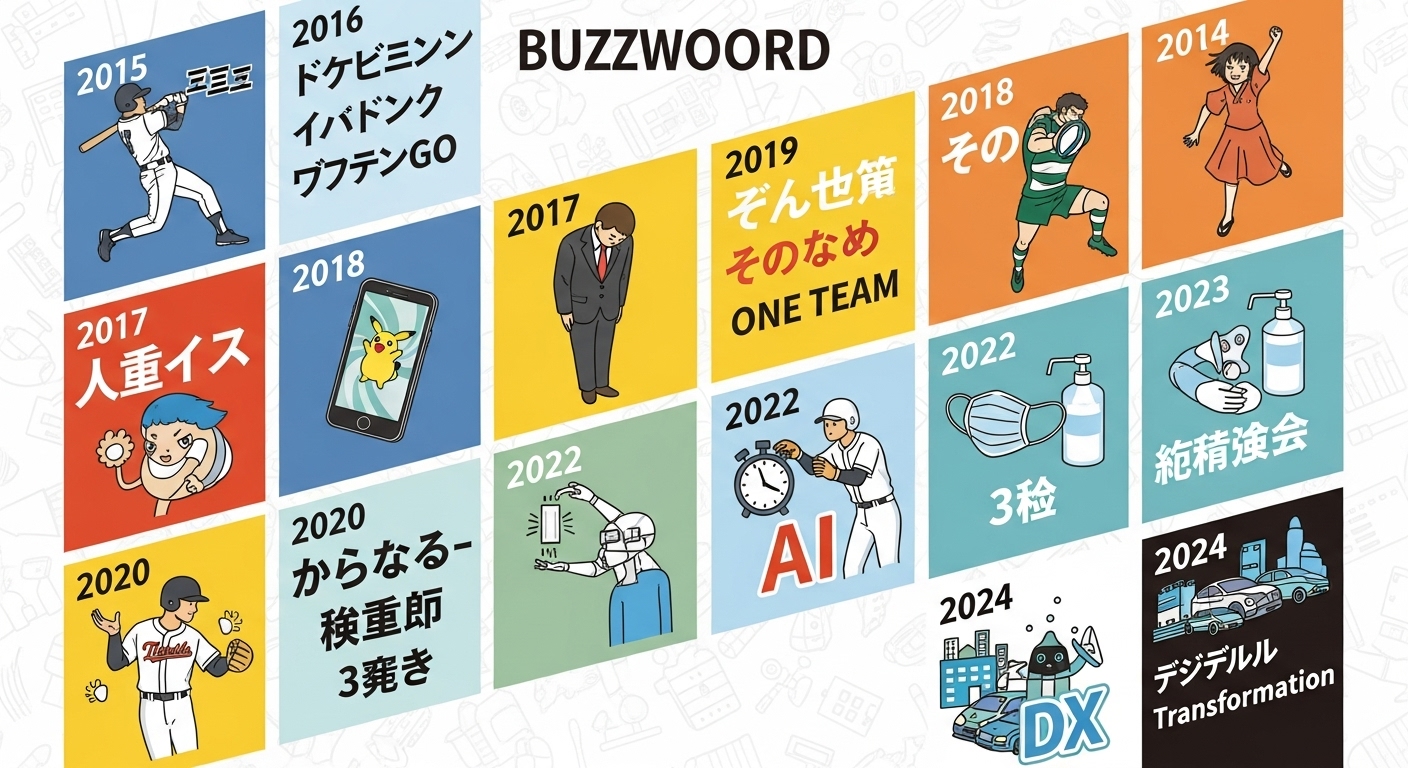

2015年から2024年までの10年間、「ユーキャン新語・流行語大賞」はその年に話題になった言葉を通して、日本社会の空気や人々の関心を映し出してきました。ニュース、スポーツ、エンタメ、ネット文化など、さまざまな分野で生まれた言葉が選ばれ、その年を象徴しています。たとえば、ある年にはスポーツ選手の名言が注目され、別の年には社会問題に関連する言葉が大賞を受けることもあります。こうして見ると、流行語はただの流行ではなく、「その時代の人々が何を考え、どんな気持ちで過ごしていたか」を知るための手がかりになるのです。

2015年|「爆買い」と「トリプルスリー」―観光とスポーツの勢い

年間大賞: 爆買い、トリプルスリー

説明: 「爆買い」は、当時増加していた訪日外国人観光客、特に中国人観光客が家電製品や化粧品などを大量に購入する現象を表す言葉です。ニュースでは、ドラッグストアや家電量販店での“まとめ買い”が報じられました。「トリプルスリー」は、プロ野球で1シーズンに打率3割・30本塁打・30盗塁を達成する超一流の証。柳田悠岐選手や山田哲人選手の活躍がきっかけで広まりました。この年は「五郎丸ポーズ」などスポーツ関連の言葉も多く、元気なムードに包まれていました。

2016年|「神ってる」で熱狂したカープ旋風

年間大賞: 神ってる

説明: 広島東洋カープの鈴木誠也選手が連続して決勝打を放った際に、監督が「神ってる」と表現したことから話題になりました。野球ファンだけでなく、日常生活でも「運が良すぎる」「奇跡的」といった意味で使われるようになりました。この年はほかにも「ポケモンGO」やピコ太郎の「PPAP」など、世界中で日本発のエンタメが注目され、明るいニュースが多かった年です。一方で「ゲス不倫」や「保育園落ちた日本死ね」といった社会問題を表す言葉も生まれ、明暗のコントラストが強い一年でもありました。

2017年|「インスタ映え」と「忖度」―SNSと政治の二つの顔

年間大賞: インスタ映え、忖度

説明: 「インスタ映え」は、SNS「Instagram」で写真をきれいに見せようとする文化を象徴した言葉です。食べ物や旅行先の写真を美しく撮ることが重視され、SNSの影響力が社会に広がりました。一方、「忖度(そんたく)」は政治ニュースで多用された言葉で、相手の気持ちを察して行動するという意味です。森友・加計問題などを通して、政治や官僚の関係に対して国民の関心が高まりました。SNSと政治、この二つの世界が同時に注目された年でした。

2018年|「そだねー」と平和なムード

年間大賞: そだねー

説明: 平昌オリンピックで活躍したカーリング女子日本代表が試合中に交わした北海道弁の相づちが国民的流行語に。チームの明るく前向きな雰囲気が共感を呼びました。「半端ないって」「ボーっと生きてんじゃねーよ!」など、テレビやスポーツをきっかけにした言葉も多く、人々に笑いや元気を与えた年でした。また、SNSで応援メッセージを共有する文化も広まり、言葉を通して“つながる”喜びを感じる時代でもありました。

2019年|「ONE TEAM」で日本がひとつに

年間大賞: ONE TEAM

説明: ラグビーワールドカップ日本大会で、日本代表が掲げたチームスローガンが大賞に。チーム全員が一丸となって戦う姿が感動を呼び、「日本中が一つになった」といわれました。この年には、新元号「令和」や「タピる」などの若者言葉も注目され、社会全体に新しい時代のスタートを感じる雰囲気がありました。スポーツ・文化・社会の多方面で希望に満ちた一年でした。

2020年|「3密」とコロナ禍の新しい生活

年間大賞: 3密(密閉・密集・密接)

説明: 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、日本中の生活が大きく変化した年。「3密を避けよう」という言葉は、感染対策の基本として広く使われました。同時に「アベノマスク」「オンライン授業」「鬼滅の刃」「あつ森」など、外出自粛の中での生活や娯楽を象徴する言葉が目立ちました。人々が家にいながら楽しみを見つけようと工夫する姿が印象的でした。

2021年|「リアル二刀流」大谷翔平の伝説

年間大賞: リアル二刀流/ショータイム

説明: メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手が、投手と打者の両方で圧倒的な成績を残し、世界中で注目を集めました。アメリカの実況でも「ショータイム!」と叫ばれるほどの存在感でした。この年は「うっせぇわ」「親ガチャ」など、若者の不満やリアルな心情を表す言葉も多く、社会の変化を感じさせました。スポーツと音楽、そしてSNSが強くつながった一年でした。

2022年|「村神様」と社会の課題

年間大賞: 村神様

説明: プロ野球ヤクルトの村上宗隆選手が史上最年少で三冠王を達成し、ファンから「神様」と呼ばれるほどの活躍を見せました。その愛称「村神様」が大賞に。この年は「キーウ(ウクライナ首都)」「国葬儀」「宗教2世」など、世界情勢や社会問題に関連する言葉も目立ちました。スポーツの明るいニュースと、重い社会問題が同居した年といえます。

2023年|「アレ」と「生成AI」―進化する時代のことば

年間大賞: アレ(A.R.E.)

説明: 阪神タイガースの岡田監督が優勝を「アレ」と言い換えたことで注目を集め、ファンの間で合言葉のように広まりました。また、ChatGPTなどの登場で話題になった「生成AI」、恋愛感情の変化を表す「蛙化現象」なども社会に浸透しました。さらに「OSO18(北海道の熊騒動)」や「地球沸騰化」など、自然や環境の問題も取り上げられ、テクノロジーと自然が交差する一年でした。

2024年|「ふてほど」と世相を映す多彩な言葉

年間大賞: ふてほど(ドラマ『不適切にもほどがある!』の略)

説明: 人気ドラマの略称がSNSで親しまれ、セリフの言い回しも話題になりました。「50-50(大谷翔平の50本塁打50盗塁)」「界隈」「裏金問題」「新紙幣」など、政治・経済・ネット文化を反映する言葉も並びました。社会問題とエンタメが混ざり合い、人々が多様な関心を持つ時代であることを示しています。

まとめ|言葉でたどる10年の日本

この10年間を振り返ると、流行語はスポーツ・政治・ネット文化・社会問題などが複雑に交わりながら生まれてきたことが分かります。2010年代後半はSNSやテレビの影響が強く、2020年代に入るとコロナやAIなど、生活を大きく変える出来事が中心になりました。どの言葉もその年の感情や空気を映しており、まさに“日本の今”を知るための鏡です。これから先の流行語も、きっと私たちの社会の変化や思いを映し続けていくでしょう。

出典: ユーキャン新語・流行語大賞公式発表、現代用語の基礎知識、各種報道(christiantoday.co.jp、jiyu.co.jp、resemom.jp)

コメント